Les artistes ont-ils encore un rôle ?

Lors des rencontres autour de mon deuxième roman, Un coup de pied dans la poussière, on me demande très souvent si l'art et les artistes peuvent rendre le monde moins barbare. A chaque fois, je demande à lire un passage bien précis de mon livre. Le voici :

Le contexte : 1989. Première Intifada. Poète palestinien, Hussein s'adresse à Nissan, le héros du roman, peintre juif venu en Cisjordanie donner des cours de dessin aux enfants du camp de réfugiés de Jénine :

Nissan, je te connais seulement par ce que Dorit m’a dit de toi. Je te remercie d’être parmi nous. Nous avons besoin des artistes pour fouiller les sentiments qui nous soulèvent. Nous, les Palestiniens, sommes de fiers guerriers, mais aussi les jouets de promoteurs de bonne conscience, d’intérêts obscurs et cyniques, le support de haines en tous genres, le prétexte à des combats qui ne sont pas les nôtres… et des victimes. Nos parents ont découvert leur patrie en la perdant. Auparavant, leur existence, c’était la coutume, le village, le myrte, l’olivier, les troupeaux, les champs, les nuits d’été sur les toits des maisons. Je souhaite la paix pour nous et nos enfants, mais dans la décence et la justice. Or, il faut apprendre à nos enfants à souhaiter ces choses-là. Qu’il soit théâtre, littérature, peinture, musique, l’art peut exprimer notre soif de vivre, l’insoutenable nostalgie de notre terre, notre combat pour la recouvrer, avec le désir de ne pas ajouter d’injustice à l’injustice, de cruauté à la cruauté. Je veux enseigner à ces enfants l’insoutenable joie d’être au monde et ce que la paix nécessite de courage. Les artistes ne rendront pas l’humanité meilleure, mais peut-être plus consciente de la nécessité d’échapper à l’insignifiance et à la barbarie.

“Je veux enseigner à ces enfants l’insoutenable joie d’être au monde et ce que la paix nécessite de courage. Les artistes ne rendront pas l’humanité meilleure, mais peut-être plus consciente de la nécessité d’échapper à l’insignifiance et à la barbarie”

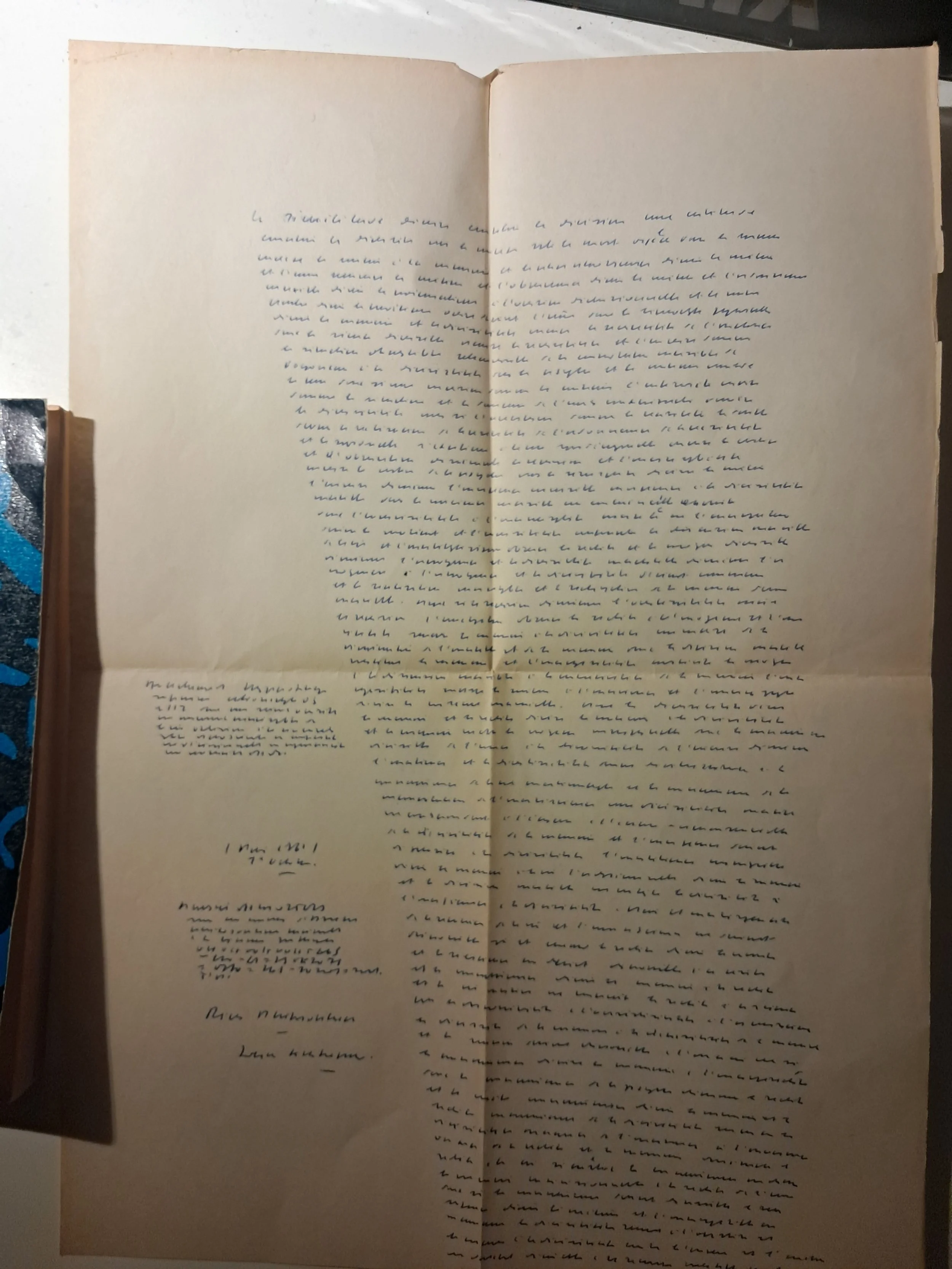

Photo : Hosny Salah @hosnysalah, photographe vivant actuellement dans la bande de Gaza, via Pixabay.